Auch ein schöner Dienst hat einmal ein Ende …

Für den Leitenden Landespfarrer der EKiR ist dies nun zum 1. Mai 2023 Realität geworden. Am 15. März wurde Dietrich Bredt-Dehnen schweren Herzens im LKA verabschiedet. Am 29. März dann ganz offiziell in einem Gottesdienst in der Friedenskirche in Düsseldorf-Bilk. Auf beiden Anlässen wurde die Arbeit von Dietrich Bredt-Dehnen mit sehr persönlichen Worten aller Beteiligten gewürdigt. Sie haben sehr eindrucksvoll sein dreizehnjähriges Wirken in der Polizeiseelsorge vor Augen geführt und die eindrucksvollen Spuren nachgezeichnet, die er im Leben vieler Menschen hinterlassen hat – bei Kolleg:innen in der Polizei wie auch bei uns, seinen Kolleg:innen in der Polizeiseelsorge. Wir wünschen ihm einen gesegneten Ruhestand, auch wenn hier oder da signalisiert wurde, auch in Zukunft auf seine Begleitung nicht ganz verzichten zu wollen.

Einen ausführlichen Bericht über den Abschiedsgottesdienst finden Sie auf der Homepage der „Stiftung Polizeiseelsorge“ (Download hier) sowie ein „Abschiedsinterview“ von Dietrich Bredt-Dehnen (Download hier).

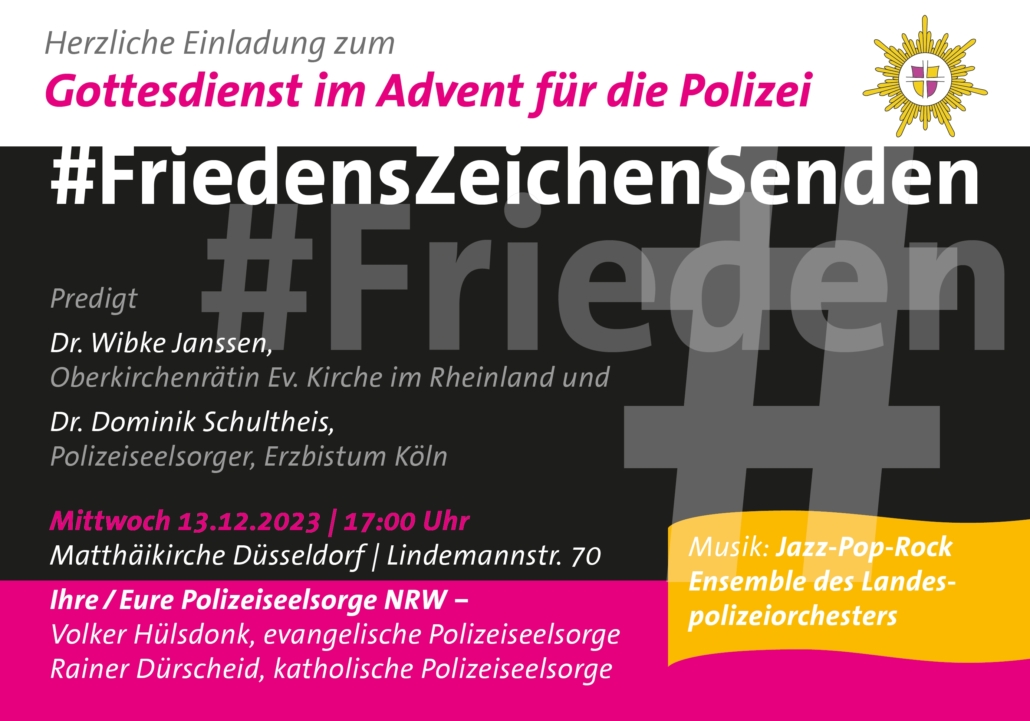

Nun ist jeder Abschied zugleich auch der Anfang von etwas Neuem. Und in diesem Fall ist das Neue der Neue und der Neue ist ein wohlvertrautes Gesicht in unseren Reihen. Volker Hülsdonk ist nun seit dem 1. Mai 2023 der Nachfolger von Dietrich Bredt-Dehnen als Leitender Landespolizeipfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland. Damit wechselt er zwar seine Funktion, aber die Person ist uns und vielen anderen vertraut, da er vor vier Jahren seinen Dienst in der Polizeiseelsorge angetreten hat (bisher zuständig für den §4-Bereich Düsseldorf). Auf diese Weise kann die Leitung des Landespfarramtes bruchlos weitergeführt werden, aber sicher wird es hier und da auch neue Entdeckungen miteinander geben – und auf die freuen wir uns.

… und ist doch zugleich der Anfang von etwas Neuem.